极地科研的前沿阵地

神秘的扬马延岛

扬马延岛,这座位于北极圈内的偏远岛屿,宛如一颗被冰雪包裹的明珠,静静地躺在北冰洋之中,它远离大陆喧嚣,交通不便,却因其独特的地理位置和极端的气候条件,成为了科学家们研究北极环境、生态、地质等诸多领域的理想之地,终年被海冰环绕,岛上气温极低,寒风凛冽,暴雪频繁,正是这样的恶劣环境,孕育出了别具一格且极具科研价值的生态系统。

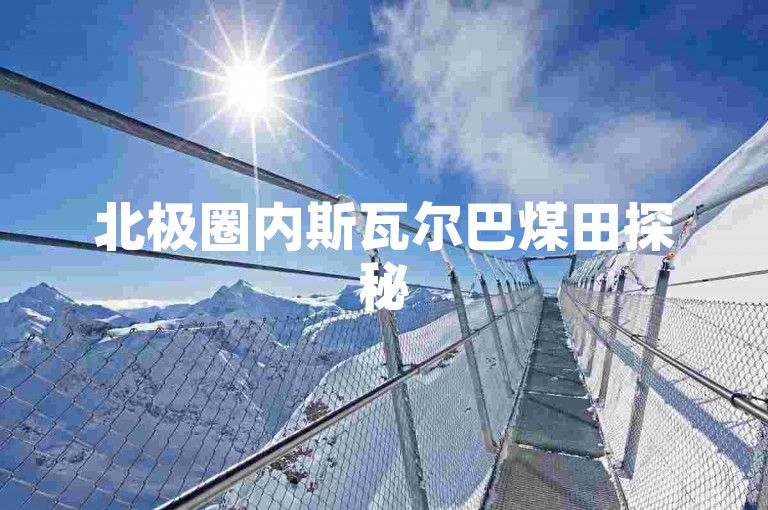

从空中俯瞰,扬马延岛宛如一个巨大的白色圆盘,连绵的雪山、广袤的冰川映入眼帘,其间点缀着少量裸露的岩石与稀疏的植被,岛屿四周,浮冰如同破碎的玻璃,在海水中缓慢漂移,时不时有巨大的冰块相互碰撞,发出沉闷而震撼的声响,仿佛是大自然奏响的雄浑乐章。

科考站初印象

当终于踏上这片土地,第一眼看到扬马延岛北极科考站时,会被它那简洁而实用的建筑风格所吸引,科考站的外观多以耐寒材料搭建,色调以白色与深色为主,既利于融入周围雪景,又能有效抵御狂风暴雪,站内布局紧凑合理,各类实验室、生活区、设备存储间错落有致。

走进科考站,一股温暖的气息扑面而来,与外面冰天雪地的世界形成鲜明反差,走廊里摆放着各种科研设备和工具,墙上挂着一幅幅北极地区的照片与地图,记录着科学家们在此工作的点滴瞬间,每一寸空间都被充分利用,每一个角落都弥漫着科学探索的氛围。

科研工作的日常

在科考站,科研人员们的生活与工作紧密交织,每天清晨,伴随着闹钟的响起,他们便迅速开启一天忙碌的日程,气象观测是首要任务之一,科学家们需要定时前往户外的气象站,记录气温、湿度、风速、风向等数据,这些看似基础的信息,却是研究北极气候变化的关键基石,无论寒风如何刺骨,雪花怎样肆虐,他们都坚守岗位,确保数据的准确性与连续性。

野外考察同样充满挑战,科研人员全副武装,身着厚重的防寒服、雪地靴,背着装满仪器与样本采集工具的背包,深入到岛屿的各个角落,他们要对冰川进行厚度测量、对土壤样本进行分析,观察动植物的生长习性与分布状况,在冰川考察时,脚下是随时可能开裂的冰缝,稍有不慎便有危险;而在采集生物样本过程中,又要小心翼翼,避免对脆弱的生态造成破坏。

实验室里,则是另一番热火朝天的景象,化学分析师们专注于检测水样、土壤样中的化学成分,物理研究员则通过精密仪器分析冰川运动数据、地质结构特征,大家各司其职,为了共同的科研目标齐心协力,尽管设备有时会因低温出现故障,实验材料运输困难,但科研人员们凭借坚韧不拔的毅力与专业的技术,克服重重难关,努力挖掘着扬马延岛背后隐藏的科学奥秘。

生态保护与可持续发展

除了科研工作,科考站还肩负着生态保护与可持续发展的重要使命,在岛上,严格的环保规定无处不在,生活垃圾被分类回收,可降解的进行无害化处理,不可降解的则集中运出岛屿;科研过程中产生的废水废气经过特殊净化处理,确保不对周边环境造成污染。

科研人员积极与当地因纽特人社区合作,共同开展生态监测项目,他们向原住民普及环保知识,了解他们在这片土地上世代传承的生活智慧,将这些传统知识与现代科学相结合,更好地守护扬马延岛的生态环境,因为大家深知,只有保护好这片净土,才能让未来的科研工作得以持续,让北极的原始美得以长久留存。

人文与交流

在这片孤寂的极地,科考站还是文化交流的窗口,来自不同国家与地区的科研人员汇聚于此,虽然文化背景各异,但为了科研的共同追求,大家相互协作、相互学习,定期举办的学术研讨会上,各国科学家分享最新研究成果,思维碰撞出璀璨火花;文化活动中,大家展示各自家乡的特色美食、民俗传统,在欢声笑语中增进彼此情谊。

科考站也接待少量经过严格审批的访客,向他们传播北极科普知识,让更多人了解这片神秘土地的重要性与脆弱性,唤起全球对北极环境保护的关注。

FAQs

问题 1:扬马延岛科考站如何应对极夜极昼现象对科研人员身心的影响? 解答:极夜期间,科考站会调整作息时间,增加室内灯光照明强度,模拟正常昼夜节律,配备专业心理辅导人员,组织各类文体活动,如室内健身、观影、读书分享等,帮助科研人员缓解心理压力,极昼时,则会合理安排户外工作时间,避免长时间暴晒,保障科研人员身体健康。

问题 2:科考站在物资补给方面面临哪些挑战,又是如何解决的? 解答:扬马延岛地处偏远,物资补给受海冰、天气等因素影响巨大,最大的挑战是运输窗口期短,船只难以常年靠岸,为解决此问题,科考站提前规划物资需求,集中采购耐储存物品,利用破冰船在短暂冰融期抢运物资,并在站内建立大型储备仓库,同时探索空中补给渠道作为补充。

小编有话说

扬马延岛北极科考站就像一座灯塔,在北极的冰原上闪耀着人类探索未知的光芒,这里不仅承载着前沿科研的重任,更是生态保护、文化交流的前沿阵地,科研人员们在极端环境下坚守岗位,为解开北极密码付出艰辛努力,他们的故事值得我们铭记,希望更多人能关注北极科考,共同守护这片地球最后的净土,期待科考站未来能有更多惊人发现,为人类认识地球、守护家园贡献更大力量。